Fondé vers 1299 et disparu en 1922, l’État ottoman est l’une des plus vastes constructions politiques de l’époque moderne et contemporaine. À la fin du XVIe siècle, il s’étend sur trois continents (Afrique, Asie, Europe), du Yémen à la Bosnie, de la Crimée au Soudan, de l’Algérie à l’Irak. Il occupe jusqu’au tiers, ou au quart, selon les limites géographiques qu’on prête à celle-ci, de la superficie de l’Europe. Il est la dernière formation impériale du Proche-Orient et l’ultime expression de l’universalité du monde islamique. L’idéologie officielle, sunnite, d’école juridique (madhhab) hanéfite, gouverne des populations qui relèvent de tribunaux chaféites, malékites ou hanbalites, mais aussi des groupes rattachés au chiisme (duodécimain, ismaïlien ou hétérodoxe, comme les formations anatoliennes kızılbaş, désignées à partir de la fin du XIXe siècle sous le nom d’Alevis).

À ses débuts, le futur Empire ottoman est une chefferie semi-nomade, un beylik comme il en existe plusieurs en Anatolie depuis l’effondrement de l’Empire seldjoukide. Située en Bithynie, au sud-est de la Propontide (mer de Marmara), la petite principauté absorbe en moins de deux siècles les États qui l’entourent. Elle développe des technologies militaires performantes et met en œuvre des systèmes centralisés de prélèvement fiscal. Elle conserve la plupart des usages et traditions des pays dominés et s’accommode des pouvoirs locaux placés sous sa tutelle. Son chef se pose en semblable du Grand Seldjoukide dont il récupère le titre et la mission qui lui était jadis confiée : en 1395, le calife du Caire fait du bey Bayezid Ier le « sultan des terres byzantines » (sultan al-Rum), le chargeant ainsi de repousser les frontières du monde musulman en Europe.

Les Ottomans en Occident

L’histoire ottomane est étroitement liée à celle du continent européen. Les Turcs s’établissent dans les Balkans dès la seconde moitié du XIVe siècle. Après les Omeyyades de Cordoue, ils sont les seconds (les derniers) à fonder un empire islamique en Occident. En 1475, la partie européenne de l’Empire fournit 81 % des recettes du Trésor impérial. En 1512, 55 % environ de la population ottomane vit à l’ouest de Constantinople. Peuplée de 40 à 50 000 habitants, « la ville dont le monde rêve » (Ph. Mansel) est encore prospère. C’est un centre culturel de premier plan. Elle est sainte : un compagnon du Prophète, Ayyûb al-Ansârî, y a trouvé la mort en 672. À quatre reprises entre 1394 et 1422, les armées ottomanes échouent à la prendre. Le 29 mai 1453, le nouveau sultan Mehmed II perce les murailles de l’imprenable cité au terme de 54 jours d’un siège éreintant. Constantinople demeure Kostantiniyye durant toute l’époque ottomane. Mais elle est surtout « Islambol », c’est-à-dire « pleine d’Islam », et Istanbul, capitale omnivore de l’Empire.

1453 marque l’accomplissement d’une nouvelle translatio imperii : le sultan al-Rum revendique l’héritage de Rome. Mehmed II, le conquérant, se voyait en César et se rêvait en Alexandre. De fait, ses descendants ont reconstitué les territoires de Justinien. Et si, à l’ouest, Mehmed est chassé de la péninsule italienne au lendemain du sac d’Otrante (1480), à l’est, ses successeurs portent la nouvelle Rome dans des contrées où l’ancienne ne parvint jamais : au Hedjaz et au Yémen. Sa titulature intègre tout à la fois des traditions romaine (il se pense imperator, même s’il concède le titre aux Habsbourg en 1606), turque (il se dit fils de khan), persane (shah) et islamique (il est tout à la fois sultan et ghazi). Aux yeux des musulmans de son temps, il tire son prestige d’avoir réunifié la communauté musulmane et repris la conquête des terres infidèles. Il est le padishah (« seigneur de caractère royal ») de l’Islam, un souverain supérieur aux autres.

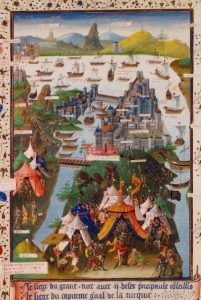

Siège de Constantinople

Dans le monde arabo-musulman

Par sa victoire sur les Mamelouks d’Égypte en 1517, le sultan devient le principal héritier des empires islamiques du haut Moyen Âge. Il recueille la dignité de « serviteur des deux saints sanctuaires » ; il devient le protecteur du pèlerinage de la caravane annuelle et des routes qu’elle emprunte ; il installe au palais de Topkapı les reliques du Prophète rapportées du Caire. Il réunit sous son sceptre les villes saintes de l’islam (La Mecque, Médine, Jérusalem). À la suite de la campagne d’Irak de 1534, il y place aussi des tombeaux vénérés de l’islam sunnite et les principaux hauts sanctuaires du chiisme (Kerbela, Najaf et Samarra). Il domine la quasi-totalité des brillantes métropoles de l’Islam classique (Le Caire, Damas et Bagdad). Il dynamise des foyers de spiritualité soufie (Konya, l’ancienne capitale seldjoukide). Il édifie des complexes islamiques autour de ses mosquées impériales (Bursa, Edirne et Istanbul).

Jusqu’à la fin de l’Empire, le sultan se veut le champion de l’islam sunnite. Pendant plus de deux siècles, il combat régulièrement l’empereur safavide chiite. De cette assimilation du souverain à sa mission islamique, la titulature de Soliman (1520-1566) rend pleinement compte : « sultan des sultans du monde » et « sultan de l’Est et de l’Ouest », il est l’« l’ombre de Dieu sur les terres » et « le dispensateur de couronnes aux monarques de la terre et de l’époque ». Son fils Selim II entreprend des travaux à La Mecque et mobilise le butin de Chypre pour financer la construction d’une imposante mosquée qui domine Edirne, la Selimiye, œuvre inégalée du plus grand architecte de l’époque ottomane, Mimar Sinan (m. 1588). Cependant, ni lui ni ses successeurs n’ambitionnent de se rattacher au « califat suprême ». Le titre n’est mis en avant qu’à la fin du XVIIIe siècle pour des raisons avant tout stratégiques (afin de faire barrage à la politique d’expansion orientale de la Russie). D’une part, depuis la prise de Bagdad par les Mongols (1258), le califat n’est plus considéré comme un principe d’unité politique universelle. D’autre part, de nombreux hadiths réservent le califat à la descendance du Prophète. Or le sultan ne peut établir aucun rattachement à la généalogie qurayshite.

Ce qui était vrai pour les Omeyyades ou les Abbassides vaut aussi pour les Ottomans : dans les villes et les bourgs qui jalonnent un gigantesque territoire, il est possible de « discuter théologie et droit selon un vocabulaire et un code partout admis », « reconnaître, à tel rite observé, l’appartenance à telle école juridique », « s’émouvoir au tombeau d’un saint personnage » et « partager le même temps, scandé par les cinq prières quotidiennes » : autant de pratiques empreintes d’« une histoire, une culture, une quotidienneté et une sensibilité communes ». Pour autant, l’empire des Turcs n’est pas celui des Arabes : largement parlé en Asie Mineure, durablement introduit dans les Balkans, très peu pratiqué au Proche-Orient et en Afrique du Nord, le turc n’a jamais rayonné autant que l’arabe à l’âge classique, ni dans le culte, ni dans les échanges quotidiens, ni dans la pratique de l’écrit. Il a été la langue de l’administration, la langue que les vizirs employaient entre eux, fussent-ils d’origine albanaise, croate ou abkhaze, la langue d’une littérature lettrée et populaire, et la langue parlée par la majorité des musulmans d’Anatolie et des Balkans.

Conclusion

L’expansion territoriale fut exceptionnelle parce que l’armée des sultans était puissante, le commandement centralisé, et le prélèvement des ressources adapté aux exigences de la conquête. Très tôt, l’État parvint à mobiliser des hommes pour la guerre au moyen d’un régime de dotations fiscales (timar) et d’un système inédit de recensement centralisé des revenus (tahrir). Syncrétique plus qu’orthodoxe, l’idéologie de la conquête associait sens de l’honneur et attrait pour le butin, s’imprégnait d’idéalisme et d’aventurisme, fédérait les combattants contre les émirs voisins. Le sultan réussit à tenir en un seul bloc les territoires placés sous son sceptre. Souvent, il sut nouer des alliances pragmatiques avec ses rivaux. Les pouvoirs centraux et locaux parvenaient à leurs fins, par le jeu de la contrainte et de la persuasion, par une articulation entre règles communes et adaptation au contexte local. Propriétaire des droits éminents sur la terre, l’autorité publique intervenait pour fixer le niveau de productions et le prix de denrées. Elle s’assurait constamment un accès privilégié aux matières premières stratégiques, tout en laissant aux entrepreneurs privés, aux familles et aux marchands le soin de produire et de vendre de quoi assurer la prospérité du pays.

Pour aller plus loin :

O. Bouquet, Les Ottomans. Questions d’Orient, Paris, CNRS Éditions, 2018.

O. Bouquet, Pourquoi l’Empire Ottoman ? Six siècles d’histoire, Paris, Folio, 2022.

G. Veinstein, Les Ottomans. Variations sur une société d’Empire, Paris, EHESS, col. « En temps et lieux », 2017.