Ci-après quelques extraits, référencés et sélectionnés par l’auteur afin de mettre en exergue les différents aspects de l’Empire ottoman, durant les diverses périodes de son règne et de son expansion. Ils reflètent aussi bien l’aspect conquérant de l’Empire, à travers les moments cruciaux de ses conquêtes de l’Occident, et soulignent sa politique de gestion et de diplomatie.

Secrétaire du divan de l’ancien grand vizir Mahmud Pacha, Tursun Bey a été témoin de la plupart des événements du règne de Mehmed II qu’il expose dans un ouvrage rédigé v. 1488. Voici un extrait de la description qu’il donne du début du siège de la ville.

Tursun Bey, Tarih-i Ebu-l-feth, dans Vincent Déroche et Nicolas Vatin, Constantinople 1453. Des Byzantins aux Ottomans. Textes et documents, réunis, traduits et présentés sous la direction de, Toulouse, éd. Anacharsis, 2016, p. 209 :

« […] le padişah victorieux enfourcha le cheval de la victoire. […]. Il s’approcha de la forteresse, fit jouer les tambours qui ornent la victoire et ordonna : « Par la grâce de Dieu (qu’Il soit exalté), pillage ! » Dieu est le plus grand ! Ils poussèrent en avant les ambassadeurs du terme fatal et messagers du trépas, autrement dit les canons qu’ils avaient préparés auparavant. Avant que les mécréants étourdis se fussent remis du choc des boulets, le signal du combat fut donné de tous les côtés et les gazi montèrent à l’assaut par escouades aux cris de « Allah, Allah ! », pareils à des lions rugissants. Une pluie de flèches commença à tomber du nuage des arcs. »

Alphonse V d’Aragon et de Naples entendait disputer à Gênes et Venise leur suprématie sur la scène orientale. Dans la lettre suivante où il annonce la nouvelle du désastre oriental, il accable les Occidentaux. Il porte une lourde part de responsabilité dans l’entreprise de propagande qui se déchaîne contre Gênes à partir de l’été 1453.

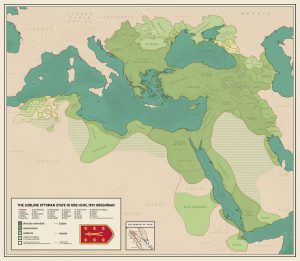

Empire ottoman (en 1002/1593)

Alphonse V d’Aragon, lettre au pape Nicolas V, 6 juillet 1453, cité in V. Déroche et N. Vatin, Constantinople 1453, Des Byzantins aux Ottomans, op.cit., p. 577-578 :

« Très saint père, etc. Ces tout derniers jours, il nous a été rapporté que les Turcs ont pris d’assaut la ville de Constantinople. […] S’il en est comme il est rapporté par la rumeur, à moins assurément que le Dieu suprême ne se préoccupe promptement des affaires de ses fidèles, il n’est point douteux que toute la partie orientale sera soumise sous peu à la très cruelle tyrannie du Grand Turc, dévastée par lui de fond en comble et jetée dans la destruction ultime, ce qu’à Dieu ne plaise ! »

G. Veinstein, « Les fondements juridiques de la diplomatie ottomane », Orient Moderne, 88 (2008), p. 516 :

« La durée de validité des traités avec les Habsbourg, adversaires principaux des Ottomans jusqu’au XVIIIe siècle, reflète la situation propre de l’Empire ottoman et révolution des rapports de force. On relève dix traites au cours du XVIe siècle. Le premier rut conclu en 1547 pour cinq ans. Les autres seront conclus pour huit ans, mais n’iront généralement pas à leur terme. Le traite de Zsitvatorok en 1606, marque un tournant, sur ce point comme sur d’autres, dans les rapports entre les deux États : il est conclu pour vingt ans.25 Les traites suivants auront la même durée, jusqu’au traite de Karlowitz conclu en 1699 pour 25 ans, et celui de Passarowitz, conclu en 1718 pour 24 ans. Le traite de Belgrade, en1739, aura encore une durée de validité limitée, bien que portée à 27 ans. En revanche, entre temps, en 1747, un nouveau traité ottomano-habsbourgeois verra le jour, qui, pour la première fois, sera conçu comme un traité perpétuel. Le dernier lien avec le principe islamique du ṣulḥ est alors rompu, sous l’effet de l’occidentalisation forcée de la diplomatie ottomane. »

O. Bouquet, Vie et mort du grand vizir. Halil Hamid Pacha (1736-1785). Biographie de l’Empire ottoman, Paris, Les Belles lettres, 2022, p. 13-14:

« C’est le symbole de l’insigne fonction : « qui porte le sceau » devient grand vizir ; qui est « révoqué de son sceau » ne l’est plus. Des deux cent dix-huit grands vizirs que compte l’histoire ottomane, le seul qui l’eût jamais conservé fut le dernier de la liste, Ahmed Tevfik Pacha (m. 1936). À la suite de l’abolition du sultanat votée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 1er novembre 1922, la fonction de grand vizir fut supprimée. Le « maître du sceau » (sahib-i mühr) n’existait plus. Le « maître de l’État » (sahib-i devlet) non plus : Mehmed VI, le dernier des trente-six sultans ottomans, prenait le chemin de l’exil. »